本頁日本兵在南京屠殺中國人的照片均選自吳旋冒著生命危險保存的侵華日軍照片本,畫有滴血的心和寫有恥字的為照片本封面,畫、字均為當時照相館的伙計羅瑾所作。此照片本成為審判日軍南京大屠殺案的重要證據。

當槍彈、刺刀、鮮血和慘叫組成《屠城血證》的畫面放映在銀幕上的時候,今天的中國人又一次看到1937年12月那不堪回首的一幕。

石頭城中的退休工人吳旋,作為《屠城血證》中的生活原型——一個冒著生命危險保存了16張日軍南京大屠殺照片的中國人,又一次體味了雪恥和復仇的情感。

記憶像那些照片一樣難忘。

那時住在四條巷內的吳旋,正失業在家。他捧著一張《和平日報》在門口翻閱著,尋找報上招工的廣告。一條《谷壽夫押解來京》的新聞吸引了他的視線:“……國防部軍法司前準南京市參議會函送大屠殺證件,現為便迅速審訊及提出有力證據,昨特函復市參議會,并派員經常與該會聯絡,市參議會為達成本案真相之徹查,亦派專人與國防部軍法司取得聯系,而資協助……”

讀著讀著,一行行鉛字仿佛化作了一張張照片,化作了照片上的一攤攤血。吳旋的心急劇地跳動著。他快步跑進里屋,從床下拖出那只舊皮箱,翻開一件件的衣服,一本令人膽戰心驚的相冊靜靜地躺在箱底。為了這本灰黃色的硬皮照片冊,他提心吊膽地度過了兩千多個日日夜夜!

吳旋18歲那年,為了混飯吃,參加了汪偽交通電訊集訓隊。日本教官和政訓員嘴里叫著“中日親善”,卻常常對學員拳打腳踢。他和一百多個十八九歲的年輕人白天學發報、學旗語、學架線,夜晚睡在毗盧殿的佛堂里。

那天早晨,白霧像一片輕紗。還沒有吹起床號,吳旋小跑著穿過綠竹掩映的小徑,直奔后院的廁所。走進禪院低矮的茅房,他眼睛一亮,磚墻腳下的茅草叢中,有一樣灰蒙蒙的東西。

這是一個用硬紙裝訂的巴掌大的照片本。翻開第一頁,他嚇了一跳:右上角寫著一個很大的空心字“恥”,“恥”字下面是一柄帶血的尖刀,刀尖對著兩顆鮮紅的心臟,心臟被刺穿了,鮮血淋漓!

往后翻,是一張又一張的照片。二寸半大的16張照片上,全是日本兵揮刀殺人、開槍打人、端槍刺人、挖坑活埋、奸淫婦女的慘象。照片上的日本兵耀武揚威地嬉笑著,而中國的男人和女人都低垂著頭,面對侵略者的刀槍,恐懼地等待著侮辱和屠殺。

吳旋不敢再看了。他怕。照片上的情景,他記憶猶新。

那是1937年的冬月,翅膀上涂著紅膏藥的日本飛機一批又一批地到南京來扔炸彈,隨著尖利的呼嘯聲和震天動地的爆炸聲,街上血肉橫飛、煙焰沖天!不少鄰居都扛著被卷、挑著箱子,拖兒帶女地“跑反”走了。開客車的二哥跟著他的江南汽車公司撤退到重慶去了。在巷子口修人力車的父親沒有錢帶著全家逃難。

鐵皮蓋頂的破房子守不住了,日本兵的炮彈已經打到了南京城里。一位姓羅的鄰居在國民黨軍的后勤機關供職,撤退前他對吳旋的父親說:“吳師傅,我們在寧海路14號有一幢房子,你們可以到那里去躲一躲,那里是安全區。”

隆隆炮聲中,大哥、大嫂攙扶著老父老母,二嫂子牽著侄兒侄女,15歲的吳旋和全家人一起,扛著破衣爛被搬進了國際委員會后面的一幢小樓。四條巷小楊村6號大院中的七八戶人家都拖兒帶女地躲進了這幢三層的洋房,有姓豐的廚師、姓徐的警察、拉洋車的錢家、種菜的羅家,男女老少有幾十口人。

第二天日本兵進城了。快到中午的時候,吳旋跟著二嫂到大方巷口的塘里去淘米洗菜。

剛到塘邊蹲下,傳來一陣“咔嚓咔嚓”的皮鞋聲。吳旋抬頭一看,穿黃軍衣的日本兵排著隊從巷里出來了!前頭的一個舉著一面太陽旗,他們四個一排,都端著雪亮的刺刀。中國人嚇呆了,有的像木頭似的站著不動。有的連忙摘下頭上的帽子,彎腰鞠躬。一些膽子小的人,立即嚇跪在路邊,向著日本兵磕頭求饒。幾個慌慌張張逃命的人,都被日本兵一槍一個打死了!

吳旋和嫂子蹲在塘邊不敢動一下,直到日本兵朝山西路過去了,他們才急忙站起身,飛一樣地跑回了家里。

日本兵跟來了。吳旋家前面是寧海路5號,一群德國人、美國人和英國人在這里組織了一個“南京安全區國際委員會”。他們將放下了武器的幾十個中國兵收留在馬路對面的紅十字會內。按照國際法,解除了武裝的士兵是應該受到保護的。日本兵不管,他們用刺刀押送這批從南京城墻上潰退下來的赤手空拳的敗兵,在夜色中行進。

吳旋趴在窗口,從樓上的玻璃窗內驚恐地看著這一切。

隊伍走完了,他躺下了。還沒有合眼睛,冬夜里響起了一陣陣機關槍的掃射和慘叫聲!

他嚇得在破被子中蜷縮著身子。第二天一早,寧海路后面大方巷口的水塘中堆積著許多尸體。

一夜間,水塘變成了血塘!

吳旋不敢看。他快步走過浸漫著尸體和血水的池塘。來到十字路口,防空洞前圍著一些人,他不知道發生了什么事。走近一看,幾個日本兵哇啦哇啦地吼叫著,一個軍官模樣的人掏出手槍,對著防空洞內縮得像一團刺猬的光頭中年人“叭叭”打了兩槍,被打死了的中國人耷拉下腦袋,鮮血從他的頭上流下來,滴落在灰色的破褂子上。吳旋的心“怦怦”地跳。日本兵剛轉身走,他拔腿就往回跑。

跑回家里,門口一個姓林的理發匠對吳旋說:“小孩,不要亂跑了,日本兵剛來過!”

理發匠的話音剛落,三個日本兵端著槍進了門。“花姑娘!花姑娘!”一個滿臉毛胡子的日本兵發現一個穿天藍士林布衫的女人影子在里屋一閃,邊喊邊沖進去了。姓林的理發匠連忙裝出笑臉,對著準備沖進去的另外兩個日本兵說了一通哇喇哇喇的日本話。那兩個日軍點了幾下頭,端著上了刺刀的步槍守在大門口。吳旋躺在理發匠住的汽車庫房對面的小屋里朝外面張望著。忽然,里屋傳來了一個女人的尖叫聲:“啊!救命……”

他一聽,是姓金的那個女人,才20多歲。她丈夫也是江南汽車公司的司機,和二哥一起撤退到重慶去了。吳旋從門縫里看見日本兵手上的刺刀一閃一閃地發出白光,他嚇得躲在門后面,一動不敢動。快吃中飯了,日本兵才離開這幢小樓。姓金的女人蓬亂著頭發在里屋嗚嗚地哭泣,二樓和三樓上躲著的女人都來安慰她。她們的臉上都抹著鍋灰。姓金的女人瘋了似的倒在地上大哭著,她幾次要沖出門去:“放開我,我不活了,我死了算了!”

女人的公公婆婆死死地拉扯著她:“沒有辦法的啊!媳婦,好好活下去吧,死了也沒有用啊……”鄰居們有的陪著落淚,有的好言勸慰她。吳旋夾在人縫中,同情地望著她。

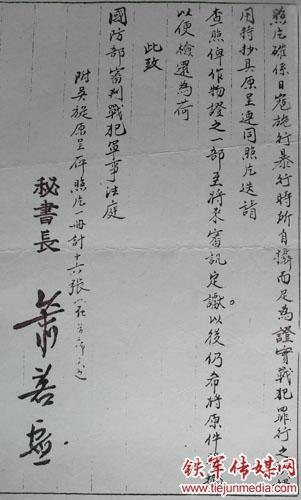

南京市臨時參議會秘書處向國防部審判戰犯軍事法庭函送吳旋保存的照片本的公文

風一陣陣地吹得竹林沙沙地響。吳旋突然意識到了什么。他朝四周看了看,沒有人。他連忙把照片本塞進懷里,又用手在夾衣外面摸了摸,他的心跳得很厲害。

吃過早飯,個子不高的政訓員召集全體學員訓話。這天氣氛有點與往常不同,曹隊長也到場了。他們都緊繃著臉,像山門兩旁怒目圓睜的金剛。

“我們隊里有人藏了本相冊,好幾個人傳看過了,里面是皇軍的事情。現在中日親善,收藏這種照片是不親善的行為。誰藏了,交出來!讓日本顧問知道的話,后果是危險的!”

政訓員的那張扁臉氣成了紫紅色,他用濃重的東北口音訓斥著。

沒有人吭氣。

下課了,同學們七嘴八舌地議論著。“誰藏了這本東西,查出來要殺頭的!”全隊120多個十八九歲的年輕人,大都是南京的店員、學生和失業青年,他們有的互相認識。他們都是在南京淪陷后生活無著而到這集訓隊里來混飯吃的。18歲的吳旋原給日本田中運輸公司開汽車,因為偷偷地放了一些汽油被日本人發覺,日本兵乘夜晚來抓他時,他翻過圍墻逃了出來。他在《中央日報》看到了交通電訊隊招生的廣告后,就尋到了逸仙橋下的毗盧殿。

剛逃出魔掌,又將落入虎口。他想把這本照片本扔掉,可他舍不得。他覺得這些照片總會有有用的時候,這是日本兵在南京大屠殺的照片!誰有?他想找個地方把它藏起來,可身邊除了一條黃布被子,沒有地方可以藏。

熄燈號吹過好長時間了,他睡不著覺。他們班住在毗盧殿內的萬福樓里。樓上是方丈的寢室,樓下的大殿正中是一尊金身的彌勒佛。他們在彌勒佛的兩旁床挨床地排列著。

他靈機一動:有辦法了!把照片本藏到菩薩里面去!他想起來了,彌勒佛背后的底座上有一個洞,他高興得迷迷糊糊地睡著了。

后半夜,有人把他推醒了:“吳旋,站崗!”本來今天晚上沒有他的崗,不知哪個懶鬼裝病了。他轉念一想:天助我啊!正好乘夜深人靜的時候,神不知鬼不覺地了卻心事。

他悄悄地起了床,小心地朝四周打量了幾下,便躡手躡腳地走到彌勒佛的背后。黑暗中,他的手摸到了佛像底座上的那個洞。他的心跳得很快,拿著照片本的手在微微發抖。他把照片本塞進了菩薩的底座后,又朝旁邊推了推。

一顆懸著的心放下了。

在沙沙作響的竹林邊,他碰到同班的洪宗炎。洪宗炎是孤兒,他們是好朋友。“你見過那個照片本沒有?”吳旋問。

“我見過的。十多張照片都是日本兵殺人、強奸!”洪宗炎的圓臉上氣呼呼的。

吳旋緊追了一句:“你是從哪里見到的?”

“羅瑾給我看的。”洪宗炎說,“照片本是羅瑾的,他以前是長江路口金陵照相館的伙計。他說,民國二十六年冬天,一個日本軍官拿著一個膠卷到他們店里來沖洗。老板交羅瑾去暗室里沖印,羅瑾一看是日本兵殺人的照片,他就多印了一套。”

羅瑾和吳旋不是一個班的。他的文化素養比吳旋高,與李影、陸潛、洪宗炎是好朋友。羅瑾是個皮膚白皙的、胖胖的文雅的青年人,中等個子,話不多。吳旋不敢把照片本藏起來的事告訴洪宗炎。他裝作若無其事地說:“這個羅瑾!”

時間一天天地過去了,風聲小了一些。1941年秋天,經過大半年學習,集訓隊的學員即將結業分配。紀律放松了,任職的命令已經公布了,洪宗炎分到水西門外警衛二師的通信連,吳旋分到通濟門外五團當修電話機的技師,每個人都成了排級軍官,忙著上街買箱子、買衣服。

第二天就要離開毗盧殿了,彌勒佛里面有一樣東西,這是萬萬不能遺留在這里的。吳旋早就暗暗地盤算好了。

夜色越來越濃,殿堂里的鼾聲一陣高過一陣。大約是午夜了,吳旋輕輕下了床,光著腳,悄悄地走到彌勒佛的背后,右手伸進佛像底座的破洞中。他有點心慌:會不會沒有了?不會的,他想,不久前的一個深夜里,他起來上崗時還摸過的。在,那個硬邦邦的小本子,靜靜地躺在洞內左邊約一尺的地方。他的手觸到了那個硬本子,他慢慢地把它從洞里摸出來,惟恐弄出一點聲響。

吳旋將照片本塞進褲腰,又悄悄地上了床。還沒有吹起床號,他就起來了,他裝作整理衣物,將這個照片本塞在小皮箱的底層,上面是書和新買的衣服。吃過早飯,他來不及和同學們一一告別,便提著那只棕色的小皮箱,急急忙忙地離開了毗盧殿。自行車飛一樣地踏到了通濟門。這時,他的一顆繃緊的心才放松,他覺得自由了。

從此,這本血跡斑斑的發黃了的照片本一直藏在吳旋的小皮箱里。有時他也打開鎖,從衣服底下拿出來看看,照片上使人毛骨悚然的情景,一次又一次地刺激著這個中國青年的心。他常常久久凝視著羅瑾在封面上寫著的那個挖空了的很大的“恥”字。他覺得這確實是中國人的恥辱!“恥”字下面那把寒光閃閃的刺刀和那顆用彩筆描繪的滴著鮮血的心臟,使他憶

起1937年12月那膽戰心驚的歲月。他對自己說:記住這恥辱!記住這仇恨!

雪恥的時候到了!報仇的時候到了!

1946年10月16日傍晚,一輛黑色的囚車尖叫著駛入了紫金山下的國民政府小營戰犯拘留所,從上海被專車押解到南京來的,是南京大屠殺的主犯、矮矮胖胖的、65歲的日軍第六師團長谷壽夫。

戰犯谷壽夫是8月初從日本東京的巢鴨監獄引渡到中國上海的戰犯拘留所的。在兩個多月的訊問中,他只供認他的經歷和侵華的路線。問到南京大屠殺的情況,谷壽夫避而不談。戰犯處理委員會認為,谷壽夫系南京大屠殺之要犯。于是決議:“移本部軍事法庭審判。”

古老的石頭城怒吼了!號召揭發谷壽夫部隊罪行的布告貼滿全城。吳旋在布告下站了好久。

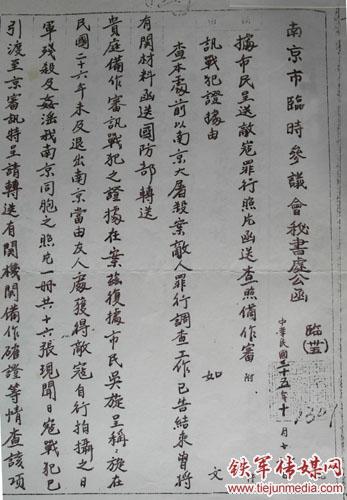

第二天一早,他從皮箱底下取出這本收藏了六年的照片本,小心翼翼地藏進懷里,送到新街口的南京市臨時參議會。一位40多歲的人把他迎進接待室,問:“你有什么事?”

“我有日本人大屠殺的照片!”吳旋邊說邊從懷中哆哆嗦嗦地摸出來,恭恭敬敬地用雙手捧到他面前,“這是我冒著危險保存下來的。”吳旋把這本照片本的來歷說了一遍。

那個人顯得很高興和激動,連聲說:“好!好!珍貴!珍貴!”他邊說邊翻著照片本中那一頁頁的照片,每頁都是一筆血債,每一幅照片都記錄了日本帝國主義的罪惡:

——光禿禿的樹旁,腳穿馬靴的一個年輕日軍舉起了軍刀。軍刀下,一個裸露出肩膀的中國人跪下了,三個日本兵在狂笑!

——戴著白手套的一只右手握著長長的軍刀,戴著白手套的一只左手提著一顆中國人血淋淋的頭顱!這個矮矮胖胖的日本軍人顯得很得意,那顆被割下了的頭顱雙目怒視,咬牙切齒!

——竹籬旁的兩棵碗口粗的樹桿上,捆綁著兩位中國青年。一個日軍用手揪著中國青年的頭發,另一個日軍端著上了刺刀的步槍向中國青年的胸膛猛刺!

——這是一張活埋我們同胞的照片,幾十個日軍圍著一個新挖的很大的土坑,土坑中已經推下了好些被捆綁著的中國人。遇難的同胞有的側著身子倒下了,有的低著頭,土已埋了半身。一個長頭發的中年男子被反綁著手坐著,他一臉哀愁……

——這是不堪入目的鏡頭,一個中國女子被剝光了衣服按在地上……

參議會那位中年人每看一頁,都驚駭地抽一口冷氣。白皙的臉更加蒼白了。

“你把這本相冊的來歷寫一下,我們馬上呈到軍

事法庭去!”他說。

吳旋鋪好紙。千言萬語不知從何寫起,要寫的話太多了,千仇萬恨涌在心。他在公文紙上沙沙沙地寫著。他寫了一頁半,字跡是純藍色的:

為呈獻南京大屠殺案敵寇罪行照片事,竊民于民國廿六年日寇發動淞滬之戰未幾而攻陷南京時,民僅十五歲,且阻于交通,躲避難民區。時有洪姓學友于南京開設照相館,有日寇以其所攝照片至該館洗印,俾作“勝利”之夸口。民同學懼其淫威,不能拒絕,乃同時用其底片加印一份,共得小照片十六張,多為敵兵之罪行,或以殘殺我同胞為笑樂,迄今視之,猶有余悸。其后洪某以日兵搜索,未敢留存,乃由民保管,經無數困苦,始終未忍遺棄,以便將來供與敵人清算之資料。勝利以來,此十六張照片始得重睹天日,今聞貴會有搜集敵寇罪行、偵訊戰犯用,特將該項材料檢出,請代送有關機關,使殘暴敵寇得以明正典刑,并請審訊完畢仍將原片賜還,以作紀念,實為德感。謹呈

南京市臨時參議會

附呈照片冊一本照片十六張

吳旋 謹呈

住址:四條巷小楊村六號之二吳旋

本文作者采訪吳旋(左)時的合影

呈文的末尾,吳旋按了一個很大的手印,那手印像一攤血。

當天,南京市臨時參議會秘書處作為急件寫成公文上報國防部審判戰犯軍事法庭。

幾天后,一位在國民政府國防部工作的鄰居高興地跑來對吳旋說:“你做了一件很大的事情。你交上去的照片和材料在軍事法庭上當作罪證拿出來,日本人看后嚇得臉都變白了!”

南京市臨時參議會1946年11月《關于協助調查南京大屠殺案經過概述》中說:“本會所搜集之大屠殺照片十六幀,據報紙所載,谷壽夫被偵訊時,曾見面色變,慌亂不能自持。”

1947年4月26日,“南京大屠殺”的主犯谷壽夫的末日到了!這一天,古老的石頭城萬人空巷,從中山路到中華門的幾十里長街兩旁,市民扶老攜幼,爭看殺人者的下場!

吳旋早就等在雨花臺了。他要目睹喪心病狂的日本侵略者的末日,他要傾吐出那一腔積沉在心中十年的怨仇和憤恨!他忘不了1937年12月那一段腥風血雨的日子。

紅色的囚車開來了,車廂兩旁,掛著日軍在南京大屠殺的大幅照片。吳旋一看,好幾張照片都是他交上去的!

矮個子的谷壽夫戴著手銬從囚車中押出來了,兩個武裝憲兵一人一只臂膀將他拖向刑場。槍聲響了,雙手沾滿南京人民鮮血的惡魔倒下了,污血從他的鼻孔和嘴里淌出來。

“血債要用血來還。”吳旋想到了這句中國人的格言。他抬起頭,望了望天,他忽然覺得今天的太陽格外紅,像一團火,像一團血。他的眼前,又浮現出那本貼著16張照片的本子上那顆滴血的心臟。

這是血證。

(作者附記:1946 年10 月18 日吳旋寫的呈文和參議會的公文及附有16 張照片的相本,至今保存在中國第二歷史檔案館。我采訪吳旋時,他說:呈文的“洪姓學友”應為“羅姓學友”,我當時記錯了。)

(原文篇幅較長,本刊有刪節。)