楊勇偉參加革命前一家六口合影(右二為楊勇偉)

題記:楊勇偉(1921.1.22—2012.3.18),男,上海市寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)楊家堰人,1939年在中共江蘇省委工委安排下,從上海市區(qū)去崇明島參加新四軍游擊隊(duì),1940年北撤到啟東、海門、南通一帶,一生參加大小戰(zhàn)斗150多次。前不久,其長(zhǎng)子楊曉偉在南京寓所,向我們講述了他父親鮮為人知的故事。

楊曉偉與父母的第一張合影,拍攝于1949年冬上海嘉定

寫于1939年的短詩(shī):“痛苦的日子”

小時(shí)候,父親總給我們講他的戰(zhàn)斗故事、講和他一起出生入死的戰(zhàn)友、講犧牲的革命烈士。父親去世4年多后,我在整理宿舍小倉(cāng)庫(kù)時(shí),意外發(fā)現(xiàn)父親在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的數(shù)百件物品,尤其是4本戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期和2本解放初期的日記以及200多頁(yè)手稿,我驚呆了:原來(lái)父親還有那么豐富的內(nèi)心世界,以及如此坎坷的心路歷程!

父親原名叫楊柳德,參加革命后擔(dān)心連累家人改名楊勇偉(為)。我曾不止一次地聽父親說(shuō)起,我們老家在上海寶山區(qū)顧村鎮(zhèn)楊家堰(原屬江蘇省),那是一個(gè)只有5戶人家的小村落。爺爺家是一排“五間堂”的平房,兩側(cè)有灶間、中間有天井,北面還有兩排披屋,圍著一個(gè)占地約2畝的院子,周邊栽了各種果樹及竹林,一派典型的江南鄉(xiāng)村風(fēng)光。這張“全家福”照片,爺爺奶奶端坐在中央,作為長(zhǎng)子的我的父親,站在爺爺?shù)纳?/span>旁,還有我叔叔和大姑、小姑,一看便知是有些經(jīng)濟(jì)家底的人家。

1937年“八一三”淞滬戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),我們?nèi)业娜松?/span>軌跡便都發(fā)生了改變。我們住的楊家堰,正處在日本侵略軍大舉進(jìn)攻上海的必經(jīng)之路。爺爺奶奶帶著大大小小19口家人和親戚離開了心愛的家園,加入了逃離戰(zhàn)火的茫茫人海。逃難途中遇到日本鬼子飛機(jī)的狂轟濫炸,我們家有5位親人被鬼子殺害,加上生病與饑餓,全家共有8位親人失去了鮮活的生命。3年后戰(zhàn)事稍趨平息,奶奶攜家人返回楊家堰時(shí),“五間堂”只剩下斷壁殘?jiān)?/span>

因?yàn)樽x過(guò)幾年書有些文化,逃難離開家鄉(xiāng)的父親,先是在難民所生活,后來(lái)又寄居在別人家中,白天去南京路上的國(guó)貨公司當(dāng)學(xué)徒,晚上參加各種夜校,包括參加電影藝術(shù)學(xué)校的短期培訓(xùn)。國(guó)破家亡,使處于青春期的父親,開始思索個(gè)人與民族的未來(lái)。1939年,父親寫下了這首短詩(shī):

楊曉偉母親1949年4月1日實(shí)寄封(影印件·現(xiàn)存高郵“集郵家博物館”珍品館)

痛苦的日子

孤島呀!——上海!

死氣沉沉——

黑暗!賭博!荒淫!

腐蝕著人們的心!

生活在這昏糜之島,

似被關(guān)進(jìn)鐵窗牢籠。

痛苦!難受!憤恨!

但有什么用!

不!不能這樣下去!

要光明!要雪民族之恨!

勇氣呢?鼓起勇氣吧!

沖破這牢籠!沖!沖!沖!

現(xiàn)在看來(lái),這首詩(shī)既不合轍又不押韻,不能算作詩(shī)。可在我看來(lái),這是當(dāng)時(shí)父親內(nèi)心世界的真實(shí)寫照,即所謂“詩(shī)為心聲”。

抗日一枝梅

父親參加革命前,曾在電影藝術(shù)學(xué)校夜校學(xué)過(guò)化妝和表演,用通俗的話來(lái)講,就是簡(jiǎn)單的“美容術(shù)”“易容術(shù)”,這給他1940年下半年從崇明島北撤到江蘇啟東、海門、如皋、南通一帶,繼續(xù)從事抗日游擊活動(dòng),提供了極大的方便。每次進(jìn)入敵占區(qū)活動(dòng),他可以是商人或老板,也可以是伙計(jì)或挑夫,完全依據(jù)任務(wù)的需要而定。

1983年秋天,母親隨父親到南通參加反“清鄉(xiāng)”斗爭(zhēng)勝利40周年時(shí),父親被安排坐在大會(huì)主席臺(tái)第一排。當(dāng)年父親所在部隊(duì)的團(tuán)政委、曾任江蘇省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)的周一峰伯伯,拉著我父親的手向大家介紹說(shuō):“這就是當(dāng)年我們四分區(qū)反‘清鄉(xiāng)’斗爭(zhēng)中威震敵膽、最為傳奇的抗日英雄‘一枝梅’。”現(xiàn)場(chǎng)掌聲雷動(dòng)。母親后來(lái)不止一次地對(duì)我們說(shuō),沒想到老楊還有“一枝梅”這個(gè)稱號(hào)!

關(guān)于父親的主要抗日事跡以及南通短槍隊(duì)的戰(zhàn)斗經(jīng)歷,中央電視臺(tái)6集紀(jì)實(shí)紀(jì)錄片《鐵的新四軍》和《蘇中抗日斗爭(zhēng)》《新四軍叢書》等都有記載和介紹。江蘇電視臺(tái)拍攝的20集電視紀(jì)實(shí)片《永恒的雕塑》,其中第11集介紹當(dāng)年在江蘇敵后神出鬼沒地襲據(jù)點(diǎn)、鋤漢奸的敵后武工隊(duì)時(shí),第一個(gè)介紹的就是我父親和他率領(lǐng)的南通短槍隊(duì)。南通電視臺(tái)在紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利60周年攝制的紀(jì)實(shí)片《江海烽火》,為我父親和他率領(lǐng)的短槍隊(duì)制作了專集,稱當(dāng)年他們奇襲南通天生港,擊斃南京汪偽政府派到蘇北催運(yùn)封鎖器材的檢問(wèn)所主任凌月東,打響了蘇中反“清鄉(xiāng)”斗爭(zhēng)的第一槍。

一次父親在追殺一個(gè)逃跑的日軍時(shí),日軍的王八盒子和父親的短槍,都頂?shù)搅藢?duì)方的腦門上,又幾乎同時(shí)扣響了扳機(jī)。幸運(yùn)的是,鬼子的槍彈卡殼,而父親的槍響了,小鬼子的腦袋開了花。

我曾問(wèn)父親,為什么要用“一枝梅”這個(gè)稱號(hào)?他說(shuō),用這個(gè)稱號(hào),一是告訴老百姓,寒冷的冬天里還有報(bào)春的“一枝梅”,抗戰(zhàn)的最后勝利一定屬于我們;二是讓日偽軍膽顫心寒,喪失斗志。所以好幾次在日偽占據(jù)的重要城鎮(zhèn),戰(zhàn)斗結(jié)束撤離之前,父親都要留下“來(lái)無(wú)影,去無(wú)蹤,飛檐走壁一枝梅”的文字和畫有“一枝梅”圖案的紙條,仿佛是行走江湖的大俠。一傳十,十傳百,久而久之,那些作惡多端的日偽軍“談梅色變”。

父親在戰(zhàn)爭(zhēng)年代參加大小戰(zhàn)斗150多次而能生存下來(lái),的確是幸運(yùn)的,所以他一直懷念在不同時(shí)期犧牲的戰(zhàn)友。他生前再三交代,死后要把他的骨灰撒到曾經(jīng)戰(zhàn)斗過(guò)的地方,和他們?cè)僮鰬?zhàn)友和兄弟。我們照辦了。

郵壇不老松

“郵壇不老松”這一稱號(hào),是集郵界朋友送給我父親的,他也很樂(lè)意接受。集郵,是父親的業(yè)余愛好。父親的這一愛好,始于淮海戰(zhàn)役勝利之后。當(dāng)他第一次接觸到“淮海戰(zhàn)役勝利紀(jì)念”等解放區(qū)郵票和紀(jì)念章,上面定格歷史某一瞬間的圖案,以及簡(jiǎn)短的文字說(shuō)明,記述的就是他剛剛親身經(jīng)歷的歷史事件,覺得非常親切和珍貴,于是便開始了他的收藏“生涯”。

父親曾在一篇文章中寫道:“烈士的生命和鮮血換來(lái)了新中國(guó)的誕生。我緬懷戰(zhàn)友,追憶那如火如荼的歲月,更加堅(jiān)定收藏解放區(qū)郵票與貨幣的信心。這不僅是一種個(gè)人的興趣愛好,而且是對(duì)革命戰(zhàn)爭(zhēng)、革命烈士的紀(jì)念。”

2003年8月27日,父親榮幸地與李世奇、沈曾華、張文光、張莘農(nóng)、居洽群、周之同、趙人龍、徐星瑛、郭潤(rùn)康等10人,被中華全國(guó)集郵聯(lián)合會(huì)評(píng)選為首批名譽(yù)會(huì)士。這10人都是當(dāng)時(shí)我國(guó)集郵界的頂尖人物,每一個(gè)人在某一方面都有獨(dú)到的收藏與貢獻(xiàn)。像父親這樣從抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)走過(guò)來(lái)的名譽(yù)會(huì)士,還有兩人:沈曾華,是從新四軍淮南根據(jù)地走出來(lái)的;周之同,是從八路軍根據(jù)地走出來(lái)的。他們走上收藏之路都有一個(gè)共同點(diǎn):不忘初心,留住和紀(jì)念曾經(jīng)的難忘歲月。

父親非常注重收藏解放區(qū)郵票與貨幣,他收藏的“華東解放區(qū)郵票集”,曾在全國(guó)第二屆郵展和江蘇省首屆郵展獲獎(jiǎng)。1989年父親主編、以江蘇省郵協(xié)學(xué)術(shù)委員會(huì)名義出版了《華中解放區(qū)毛主席像郵票論文資料匯編》,父親寄贈(zèng)兩本給經(jīng)常通信來(lái)往的日本友人、著名集郵家水原名窗。水原名窗回復(fù):“已將其中一本轉(zhuǎn)贈(zèng)給日本郵趣中心圖書館收藏,以供更多的集郵家參考和交流。”1994年父親主編出版了革命根據(jù)地貨幣《華中銀行幣》一書,書中展示的絕大多數(shù)藏品,均系他的個(gè)人收藏。

我記得小時(shí)候父親星期天有空時(shí)會(huì)帶我們幾個(gè)孩子去南京夫子廟玩,沿途的瞻園路上有很多擺地?cái)?/span>的,上面堆放著各個(gè)時(shí)期的郵票、錢幣、瓷器、印章以及稀奇古怪的老物件。父親的薪水當(dāng)時(shí)還是比較高的。由于他不斷地購(gòu)買藏品,使負(fù)責(zé)全家生活開支的母親常常入不敷出,只能處處節(jié)儉以維持家用。

高郵是世界遺產(chǎn)城市、國(guó)家歷史文化名城,有秦郵、孟城、珠湖、東方郵都等別稱。我父親與高郵結(jié)緣,是在1945年12月由蘇中軍區(qū)司令員粟裕指揮的“高郵戰(zhàn)役”。父親率部攻下高郵南門后,為了追殺鬼子,又縱身從城墻上跳了下去。戰(zhàn)斗結(jié)束后,父親才發(fā)現(xiàn)跳城墻時(shí)震斷了兩根肋骨。之后與高郵的朋友說(shuō)起此事,他總是詼諧地說(shuō):“我為高郵解放負(fù)過(guò)傷,但沒流過(guò)血!”

父親與高郵的再次結(jié)緣,是1989年參加高郵的郵事活動(dòng)。那時(shí)的“孟城驛”舊址,那真叫破舊。父親就帶頭響應(yīng)并配合高郵有關(guān)部門,發(fā)動(dòng)眾多集郵者為搶救和修復(fù)“孟城驛”出力。1992年6月,父親在高郵為修復(fù)“孟城驛”而舉行的義拍珍藏郵票時(shí),當(dāng)場(chǎng)將2500元所得,全部捐給了高郵市政府,成為全國(guó)個(gè)人為修復(fù)“孟城驛”捐款超千元的第一人。父親曾再三表態(tài),要把搶救修復(fù)“孟城驛”,當(dāng)作自己幾十年革命生涯的最后一個(gè)大任務(wù)。2015年12月,我代表我們幾個(gè)子女,向高郵市政府捐了30萬(wàn)元,以了卻父親搶救“孟城驛”、扶助貧困學(xué)童、獎(jiǎng)勵(lì)青少年集郵愛好者的遺愿。

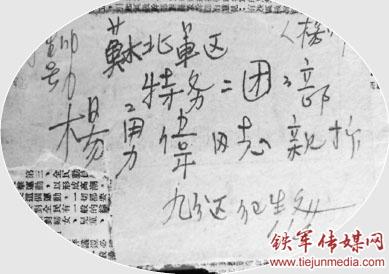

如今,但凡到高郵參觀過(guò)中國(guó)集郵家博物館的,都會(huì)為之感嘆、動(dòng)容和折服!這里有一個(gè)我父親保留最早的實(shí)寄封,信封上的落款時(shí)間是1949年4月1日,是當(dāng)時(shí)在蘇中軍區(qū)衛(wèi)生部工作的母親寄給駐在揚(yáng)州蘇北軍區(qū)特務(wù)二團(tuán)父親的。信封是用舊報(bào)紙糊的,可見當(dāng)年部隊(duì)條件的艱難。就在這封信中,母親欣喜地告訴父親,已經(jīng)懷上我了,也是我將要出世的“預(yù)告書”。但父親收到此信后沒幾天就參加了渡江戰(zhàn)役和解放上海戰(zhàn)役,足足有半年多無(wú)法與我母親聯(lián)系,但他一直把這封信揣在內(nèi)衣口袋。將要當(dāng)父親的喜悅,使他更堅(jiān)決地投入了一系列戰(zhàn)斗!

后來(lái),我將父親1941年黃橋戰(zhàn)役后的新四軍臂章、父親榮獲的勛章等物件,以及137位老集郵人的200多件實(shí)票封、信件等全部捐給了高郵的“抗戰(zhàn)最后一役紀(jì)念館”和“中國(guó)集郵家博物館”。讓我們感到欣慰的是,光中國(guó)集郵家博物館去年就有24000多人前去參觀,其中還有1000多名少先隊(duì)員。我想,父親如果有靈,一定會(huì)含笑九泉!