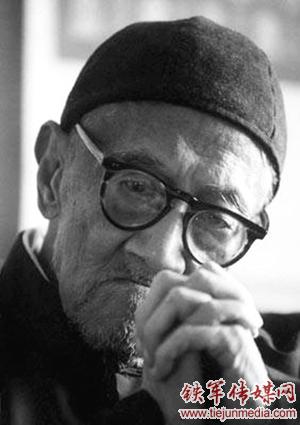

梁漱溟,1893年出生,1988年去世,享年95歲。

當(dāng)今的人們對于梁漱溟的了解,更多的是他的性格——寧折不彎,敢于仗義執(zhí)言;剛正不阿,無懼廷爭面折。然而,梁漱溟自己卻這樣解釋:我的祖上是蒙古人——“從種族血統(tǒng)上說,我們本是元朝宗室。”原來,在他的血管里流淌著桀驁不馴的蒙古民族的血,在他的身體里蘊(yùn)含著耿介執(zhí)拗的草原驍騎的基因。

當(dāng)今的學(xué)者對于梁漱溟的評價,更多的是他的學(xué)問——國學(xué)家、哲學(xué)家、思想家……然而,梁漱溟自己卻反復(fù)說道:“我無意乎學(xué)問。”“我不是學(xué)問家。”原來,他所希望于自己的竟是這樣一個論定——“他是一個有思想,又且本著他的思想而行動的人。”他說了:“我自14歲進(jìn)入中學(xué)以后便有一股向上之心驅(qū)使我在兩個問題上追求不已:一是人生問題,即人活著為了什么;二是社會問題,亦即中國問題,中國向何處去。”

于是乎,性格中的倔強(qiáng)與剛毅支撐著他不斷地去探尋心中的那兩個追求,心中的那兩個追求又反過來不斷地增強(qiáng)著他性格中的自信與自負(fù)。

于是乎,他的一生便這樣走了過來;又于是乎,他對世人發(fā)出了這樣的“狂言”——

前人云:“為往圣繼絕學(xué),為來世開太平。”此正是我一生的使命……我不能死。我若死,天地將為之變色,歷史將為之改轍,那是不可想象的,乃不會有的事!

“我們自有立國之道”

梁漱溟所誕生的年代為清末光緒年間,為此有學(xué)者稱他是“具有古代‘士’的理想風(fēng)范的新型知識分子”,抑或說,就是“新時代的‘士’”。

然而,最初之時梁漱溟卻一心皈依于佛教,想從“古印度人的出世思想”中探尋“人生問題”。不料,1917年的春夏之交,梁漱溟南游時遭遇一場軍閥混戰(zhàn),生靈涂炭的現(xiàn)實強(qiáng)烈地震撼了他;回到北京之后,他奮筆寫下了《吾曹不出如蒼生何》一文,不僅表示出堅決與過去的出世思想告別,而且表示出希望天下的士人都能挺身而出,以“濟(jì)蒼生”為己任——

吾曹不出,悉就死關(guān);吾曹若出,都是活路。而吾曹果出,大局立轉(zhuǎn),乃至易解決之事,乃必成功之事。今日之宇內(nèi)更無有巨大力量如吾曹者,握全國之樞機(jī)者不在秉鈞之當(dāng)局,而在吾曹。嗟呼!吾曹其興起!吾曹不出如蒼生何?

好大的口氣啊!——胡適讀后慨然曰:“梁先生這個人將來是會革命的!”拖著條小辮子的辜鴻銘也情不自禁地稱贊道:“有心人哉!”

梁漱溟前去山東省第六中學(xué)講課,當(dāng)年的學(xué)生清楚地記得該時的情景:“在六中大禮堂北面有一棵老槐樹。老槐樹生在一個土壇上。老槐樹前邊放一張教桌,樹上釘一塊黑板,供梁先生寫字之用……梁先生講到軍閥混戰(zhàn),人民生活痛苦時,怒氣沖天,手拿小草韉拍打著桌子,淚水從眼鏡后面像雨點似地流下。這時全場寂穆,聽不見一點聲音……”——應(yīng)該說,就從這時起,梁漱溟開始由“人生問題”轉(zhuǎn)入到“社會問題”的思考了,他要以“吾曹不出如蒼生何”的氣魄,為中國尋找一條改革的途徑。

……這是一個“路漫漫其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索”的階段——“天將明未明時,大家起來后在月臺上團(tuán)坐,疏星殘月,悠懸空際,山河大地,皆在靜默,唯間聞更雞喔喔作啼。此情此景,最易令人興起,特別地感覺心地清明、興奮、靜寂,覺得世人都在睡夢中,我獨(dú)清醒,益感到自身責(zé)任之重大……我們就是在這時候反省自己,只要能興奮反省,就是我們生命中最寶貴的一剎那。”這是后來梁漱溟對于這段生活的回憶,但是他的這一“反省”,卻是極其漫長的——前后花去了整整10年的時間;他的這一“剎那”,也是極其艱難的——每每都是茫無崖岸的失望。但是,這一天終于還是來了——它令梁漱溟頓感徹悟,頓感覺醒,也頓感自己找到了解決中國社會問題的途徑——

于一向所懷疑而未能遽然否認(rèn)者,現(xiàn)在斷然地否認(rèn)他了;于一向之所有見而未敢遽然自信者,現(xiàn)在斷然地相信他了!否認(rèn)了什么?否認(rèn)了一切西洋的把戲,更不沾戀!相信了什么?相信了我們自有立國之道,更不虛怯!

詳言之,便是西方的政治制度、教育方式以及所走的都市化道路,都不適合于中國的國情,都不能解決中國的問題。要想擺脫目前的困境,解決現(xiàn)實的問題,只有依靠中國人自己,依靠中國文化中所固有的東西。——梁漱溟所認(rèn)定的道路,不是別的,就是“鄉(xiāng)村自治”(后來又稱為“鄉(xiāng)村建設(shè)”),他堅定不移地相信:這,才是“中國民族自救運(yùn)動之最后覺悟”。

梁漱溟的這番思索,來自于這樣的一個認(rèn)識:幾千年來,中國的社會只能算是一個“村落社會”,其最大的特點就是散漫無組織。因此要想改革,必須從農(nóng)村開始,這樣才能一步步地走向有組織的社會。具體來說,就是在經(jīng)濟(jì)方面實行社會化,在政治方面實行民治化。數(shù)十年之后,梁漱溟在回顧自己的這一改革時,再次將他的藍(lán)圖進(jìn)行了歸納:“中國政治問題須要分兩步解決。樹立統(tǒng)一穩(wěn)定的國權(quán)是為頭一步。有此統(tǒng)一穩(wěn)定的國權(quán)即可進(jìn)行有方針有計劃的建國——建設(shè)一個政治上達(dá)成民主主義,經(jīng)濟(jì)上達(dá)成社會主義的新中國。必須到建國完成,方為政治問題的完全解決,是為第二步。從開頭到末尾說作兩步,卻全靠一個鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動貫徹于其間。鄉(xiāng)建運(yùn)動實是建國運(yùn)動;它為自己創(chuàng)造出它在政治上所需的前提條件——統(tǒng)一穩(wěn)定的國權(quán)。于先,又隨著經(jīng)濟(jì)和文化的建設(shè)而推進(jìn)政治的民主化,以至奠立完美的民主政治制度于后。”再具體一點便是:“我所想的憲政的新中國,必須從地方自治入手,而地方自治又必須從團(tuán)體自治入手,將農(nóng)民組織起來,才能實現(xiàn)。我夢想的團(tuán)體自治是合作社;這種合作社主要是生產(chǎn)合作,也包括消費(fèi)合作、信用合作。”

梁漱溟既然將自己定位于“有思想,又且本著他的思想而行動的人”,那么他很快便親自動手,腳踏實地地干起來了。——最初,他選擇在廣東進(jìn)行他的“鄉(xiāng)治”實驗,但《建議書》卻遲遲批復(fù)不下來;繼而,他又選擇在河南創(chuàng)辦“村治學(xué)院”,但因“中原大戰(zhàn)”的爆發(fā)而被迫關(guān)閉;最后,是國民黨山東省政府出面,給予了一定的支持,他那盼望已久的“鄉(xiāng)村建設(shè)研究院”才終于建立起來。

梁漱溟所繪制的這張藍(lán)圖,真可謂既宏偉又詳盡——第一,“鄉(xiāng)村建設(shè)研究部”的任務(wù)是:負(fù)責(zé)理論上的研究與探討,并制定出相關(guān)的方案和政策;它面向全社會招生,對象為大專院校的畢業(yè)生或具有同等學(xué)歷者。第二,建立“鄉(xiāng)村服務(wù)人員訓(xùn)練部”,具體的任務(wù)為:負(fù)責(zé)培訓(xùn)參加“鄉(xiāng)建”的干部人選,其招考的對象為鄉(xiāng)村中的中學(xué)畢業(yè)生;據(jù)統(tǒng)計,“訓(xùn)練部”一共培訓(xùn)了1040人,另有短訓(xùn)班學(xué)員1300人。第三,在下屬的實驗區(qū)里,即鄒平、菏澤、濟(jì)寧三縣,全面推行其具體的鄉(xiāng)建計劃,主要有:地方行政改革實驗、地方自治推行實驗,以及包括振興產(chǎn)業(yè)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)、開發(fā)民智、改善風(fēng)俗等等在內(nèi)的一系列社會改進(jìn)實驗……

由梁漱溟親自指導(dǎo)和掛帥的這一鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動,正式開始于1931年的6月,結(jié)束于1937年的七七事變爆發(fā)之后。盡管它帶有理想主義的色彩,帶有改良主義的味道,但是作為一種嘗試,曾于國內(nèi)掀起了一股熱潮。——據(jù)統(tǒng)計,該時從事農(nóng)村工作的團(tuán)體達(dá)到600多個,各種試驗區(qū)多至1000余處。至于梁漱溟自己,更是以“出家的精神”投入到這一工作當(dāng)中——“真正的和尚出家,是被一件生死大事打動他的心肝,牽動他的生命……我同樣是被大的問題所牽動,所激發(fā);離開了朋友,拋棄了親屬,像和尚到廟里般的到此地來。因為此事太大,整個的占據(jù)了我的生命,我一切都無有了,只有這件事。”

的確,為了實現(xiàn)這一改革中國社會的計劃,梁漱溟付出了巨大的犧牲——1935年,與他相濡以沫的妻子客死于鄒平,雖說是因為難產(chǎn),但如果不是在這僻遠(yuǎn)的實驗區(qū),而是在北平,在有著先進(jìn)設(shè)備和著名醫(yī)生的醫(yī)院里,總不至于無力回天!

于長茂曾經(jīng)是訓(xùn)練部的學(xué)員,他回憶道:“在兩年學(xué)習(xí)中,每日親聽先生講授《中國民族自救運(yùn)動之最后覺悟》和《鄉(xiāng)村建設(shè)理論》等課。在講授時梁先生憂國憂民的心情每每流露于言表。每日授課三四個小時,其苦口婆心諄諄誨人的精神,以及那精湛的論述和鏗鏘有力的語言,深深打動著每一個受教育者的心。由于先生耳提面命,言傳身教,我和同學(xué)深受感化,過去熱心向往城市生活的同學(xué),經(jīng)過一二年的教育,結(jié)業(yè)后都愉快地到貧窮落后的農(nóng)村去工作。”——有了這樣的收獲,無疑是梁漱溟最大的欣慰。

梁漱溟《我的自學(xué)小史》手稿

“應(yīng)當(dāng)在如何讓敵人不容易毀滅我們處著想”

戰(zhàn)爭爆發(fā)了!戰(zhàn)爭迅速地摧毀了原有的一切!

梁漱溟苦心經(jīng)營了六年的鄉(xiāng)村建設(shè)事業(yè)遭到毀滅性的打擊,不得不被迫宣告結(jié)束。然而,此時的梁漱溟似乎并沒有太多的沮喪:一則,眼前畢竟是一場關(guān)系到全民族生死存亡的戰(zhàn)爭,它遠(yuǎn)比鄉(xiāng)建運(yùn)動要重要得多;二則,這也是一個考驗國人立場的關(guān)鍵時刻,它更需要“吾曹不出如蒼生何”的氣概與抱負(fù)。更何況對于梁漱溟來說,鄉(xiāng)建也好,抗戰(zhàn)也好,其努力的方向和工作的重點都是一致的,即他所說,是“一貫下來的”——

我認(rèn)為中國不應(yīng)當(dāng)在如何摧敵處著想,而應(yīng)當(dāng)在如何讓敵人不容易毀滅我們處著想,乃至在我們被毀后如何容易恢復(fù)上著想。尤其要緊的是在調(diào)整內(nèi)部關(guān)系,以樹立應(yīng)付(國際)環(huán)境的根本。

那是1937年七七事變前的6月13日,梁漱溟應(yīng)邀在成都作了一次《我們?nèi)绾慰箶场返难葜v。他開門見山地指出:“有些朋友不明白我們鄉(xiāng)村工作和應(yīng)付當(dāng)前國際問題的關(guān)系,嫌我們緩不濟(jì)急,所以要特地指明我們正是準(zhǔn)備抗敵,才從事鄉(xiāng)村工作之理。”——這個“理”不是別的,它就在于:抗戰(zhàn)需要兵力,需要持久的軍備,而這些只有通過鄉(xiāng)建運(yùn)動才能完成——“我們的鄉(xiāng)村建設(shè)工作,正是切近農(nóng)民日常生活加以教育及組織,健全地方下層機(jī)構(gòu),為政府統(tǒng)治運(yùn)用之準(zhǔn)備;正是解除一點農(nóng)業(yè)上的痛苦,培養(yǎng)農(nóng)民愛國情緒,并增強(qiáng)其抗敵能力的。”由此可見,在梁漱溟的心目中,“鄉(xiāng)建”與“抗戰(zhàn)”之間具有著密切的聯(lián)系,這也就是他所強(qiáng)調(diào)的:“在如何讓敵人不容易毀滅我們處著想。”

應(yīng)該承認(rèn),梁漱溟的這一思考確實具有深遠(yuǎn)的意義——他的著眼點,是廣大的農(nóng)民群眾,是如何將他們迅速地發(fā)動起來,成為抗敵的中堅力量。

于是乎,梁漱溟變了——這個一向遠(yuǎn)離政治的書生,開始投身于政治活動;這個一向遠(yuǎn)離官場的文人,開始步入?yún)⒄C(jī)構(gòu)。不為別的,只為能夠借助政府的力量,更快地實現(xiàn)這一目標(biāo)和理想——

第一,梁漱溟出任國防參議會參議員,認(rèn)真擬定出“非常時期鄉(xiāng)村工作計劃大綱”。

出于抗戰(zhàn)形勢的迫切需要,以及愛國民主人士的一致要求,1937年的8月11日,國民黨中央政治會議做出決定:設(shè)立“國防最高會議”,作為全國國防的最高決策機(jī)關(guān),并于其下設(shè)立“國防參議會”,作為它的咨詢機(jī)構(gòu)。梁漱溟與張君勱、胡適、沈鈞儒、黃炎培、毛澤東等25人被聘為首批參議員,8月17日第一次會議于南京召開。

能夠步入如此高層的政治機(jī)構(gòu),梁漱溟非常積極,也非常認(rèn)真。他迫不及待地拿出了自己的提案——立即成立一個負(fù)責(zé)動員工作的機(jī)構(gòu),以將發(fā)動民眾與組織民眾的大業(yè)納入正常的軌道。為了能夠更加清楚地闡明自己的意見,他又提出了八點建議,以期將這一工作有條不紊地開展下去。不承想,他的發(fā)言幾乎無人理會——“有一位性急的朋友,起來阻止我,不要說下去。他認(rèn)為那時上海的炮火正緊,應(yīng)當(dāng)商量軍事,商量外交,你怎么說這個呢?當(dāng)時會議席上除參議諸公而外,政府各部長均在座,看神氣能理會我意見的人很少。大約他們都覺得我‘文不對題’吧!”

梁漱溟并沒有感到失望,他似乎也認(rèn)為自己的建議“說早了些”。不久,他與黃炎培、江問漁、晏陽初等人獲得了一次面見蔣介石的機(jī)會,作為曾經(jīng)共同從事鄉(xiāng)建工作的同仁,他們便一致進(jìn)言,希望政府能夠更多地關(guān)心農(nóng)村,并以知識分子為基干組成鄉(xiāng)村工作團(tuán),進(jìn)行宣傳與發(fā)動。這一次大大出乎梁漱溟的意料,蔣介石不僅同意了他們的意見,而且還令其盡快擬定出詳細(xì)的計劃。——“我們四人奉命之后,曾數(shù)度集議,一度訪陳立夫部長。又承政府將關(guān)于動員的一切計劃草案法令送來參考。乃一面就動員說話,對于那些法令章則,條陳了十幾條的意見;一面就鄉(xiāng)村說話,提出一個非常時期鄉(xiāng)村工作計劃大綱,請政府擇行其一。”……然而等到梁漱溟將大綱起草完畢,戰(zhàn)局卻又急速地發(fā)生了逆轉(zhuǎn)——國軍已退出上海,政府正忙于西遷,梁漱溟還能說什么呢?他除了嘆氣還是嘆氣。

第二,梁漱溟出任國民參政會參政員,認(rèn)真提交了有關(guān)戰(zhàn)時農(nóng)村問題的建議案。

由于國防參議會的人數(shù)和職權(quán)都十分有限,不具備真正的民意機(jī)關(guān)的性質(zhì),在各黨派、各團(tuán)體及眾多社會名流的強(qiáng)烈要求下,1938年的3月,國民黨臨時全國代表大會通過了立即成立國民參政機(jī)關(guān)的決議,以集思廣益,團(tuán)結(jié)更多的抗日力量。7月6日,梁漱溟參加了在武漢召開的國民參政會第一屆第一次會議,并與張君勱、沈鈞儒、董必武等24人當(dāng)選為休會期間的駐會委員會委員,乃至于后來的第二次至第五次會議上,梁漱溟亦連連當(dāng)選。

身為國民參政會的參政員,梁漱溟頗感責(zé)任重大,他迫不及待地圍繞著戰(zhàn)時農(nóng)村問題又拿出了一個建議案和三個詢問案。在建議案中,他指出:如今抗戰(zhàn)所需要的人力和物力,無不依賴于農(nóng)村,但是農(nóng)村中所存在的問題相當(dāng)嚴(yán)重——交通運(yùn)輸不通暢,行政機(jī)構(gòu)不健全,農(nóng)村負(fù)擔(dān)過重,農(nóng)民生活貧困……為此,他“擬請行政院召開戰(zhàn)時農(nóng)村問題會議”,以“亟籌整理補(bǔ)救之方”;他還要求會議結(jié)束后設(shè)立一個常設(shè)機(jī)關(guān),以負(fù)責(zé)落實這一問題的解決。在三個詢問案中,他分別詢問了這樣幾個問題——政府在全力發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)方面有哪些統(tǒng)籌規(guī)劃?在改善和充實農(nóng)會組織方面有哪些“至計”?在改善各級政治機(jī)構(gòu)以適應(yīng)戰(zhàn)時需要方面有哪些舉措?……然而,最終的結(jié)果卻使梁漱溟大失所望——“原案經(jīng)審查會修正(增加與會人員)通過,送經(jīng)大會照案通過。秘書處咨送政府,經(jīng)國防最高會議發(fā)交行政院核議。行政院又交經(jīng)濟(jì)部核復(fù)。經(jīng)濟(jì)部翁部長文灝、何次長廉,私人請我商談一度后,具復(fù)行政院認(rèn)為事實可行。行政院又照樣具復(fù)于國防最高會議。國防最高會議亦曾將經(jīng)濟(jì)部行政院的核議可行通知國民參政會秘書處。但除公文往來復(fù)去而外,事實上并無下文。”

梁漱溟沒有死心,等到第一屆第二次會議召開時,他繼續(xù)為農(nóng)民說話,又提交了一份《改善兵役實施辦法建議案》——“對西南大后方來說,當(dāng)然以補(bǔ)充兵員、多多征集、好好訓(xùn)練為第一事。但兵役問題,恰辦得不好,談?wù)吣患彩柞绢~。我們做鄉(xiāng)村工作的人,對此不能坐視,不能躲閃,而為了抗戰(zhàn)亦非給國家求得好兵員不可。于是我就留心兵役改善的研究,思所以盡力之道。”梁漱溟所說的“留心”,便是他親自于四川鄉(xiāng)間進(jìn)行調(diào)查,并且召開了各種人員的座談會,以求尋找出一個既能為國家征募到好的兵員,又能為農(nóng)民減輕一定負(fù)擔(dān)的辦法。然而,它卻再一次地令梁漱溟大失所望了:提案送出之后,如同石沉大海,久久沒有下文……

第三,梁漱溟利用自己所具有的特殊身份,進(jìn)行廣泛的考察,以了解各地農(nóng)村與農(nóng)民的現(xiàn)狀。

這樣的考察先后有兩次——

第一次是在1938年的1月——即由國防參議會下達(dá)給各參議員的任務(wù)。梁漱溟自請視察陜西和河南,但他真正的目的卻是去中共中央所在地延安——“一是對于中國共產(chǎn)黨作一考察,二是對于中共負(fù)責(zé)人有意見要交換。”但是,當(dāng)他踏上了這片神奇的土地之后,卻又“本性難移”了,他仍然將注意力放在了考察農(nóng)村與農(nóng)民的現(xiàn)狀上。他發(fā)現(xiàn)那里的物質(zhì)環(huán)境“極苦”——“舉目所見,荒涼凄慘”;但那里的精神氣象“確是活躍”——“人人喜歡研究,喜歡學(xué)習(xí)”,“愛唱歌,愛開會”,“此唱彼和,仿佛一切勞苦都由此而忘卻”;他更發(fā)現(xiàn)那里的政制非常“民主”——“上自政府主席,下至村鄉(xiāng)長,都是選舉出來的,并且各級都有議會”。這一發(fā)現(xiàn)對長期從事農(nóng)村研究的梁漱溟來說,既新鮮又好奇,可惜的是他沒有時間去作進(jìn)一步的調(diào)查,但是在與毛澤東的會談中,還是插入了不少有關(guān)鄉(xiāng)村建設(shè)的討論,而且“彼此都很有興趣”。

第二次是在1939年的2月,這一次完全是出于他本人的申請——由于屢次的提案都沒有下文,梁漱溟深感“紙上談兵”的無用,他請求前往華北與華東各戰(zhàn)區(qū)視察,目的之一便是“研究鄉(xiāng)村在敵后起的變化”,及其“對于未來大局政治的影響”。這一次的巡視長達(dá)八個月之久,梁漱溟的足跡踏遍了皖、蘇、魯、冀、豫、晉6省,共50多個市縣。談到體會,他說,第一點就是“老百姓真苦”——“怕是傾若干淚和血亦訴不盡,任何一支筆,任何一張口亦形容不盡。”談到感想,他還是說,第一點就是“中國老百姓太好”了——“為了抗戰(zhàn),他們受盡苦難,卻沒有怨恨國家、怨恨中央之意。對于游擊隊(所謂省保安隊等亦在內(nèi))的隨時籌措給養(yǎng)、對于我們這樣的過路軍政人員的沿途提供招待,他們均主動負(fù)擔(dān),且承認(rèn)是完全應(yīng)該的。”也正是因為受到了這樣的感動,他說,他的第二個感想,便是今后的工作“非普遍從鄉(xiāng)村求進(jìn)步不可”。——他為他所看到的“民生之窮苦,風(fēng)俗之固陋”而痛心,更為“民國三十年來正經(jīng)事一件沒有做”而扼腕;他希望能夠繼續(xù)開展鄉(xiāng)村建設(shè),“有計劃地用社會教育普遍推進(jìn)建設(shè)工作”,以求得“社會進(jìn)步”。遺憾的是,梁漱溟本來還準(zhǔn)備繼續(xù)進(jìn)行一番更加深入的調(diào)查與研究,但由于環(huán)境的日益險惡,以及敵人的頻頻掃蕩,不得不忍痛放棄了。

針對梁漱溟的不懈努力,馮友蘭曾概括出這樣兩句話:“以發(fā)揚(yáng)儒學(xué)為己任,為同情農(nóng)夫而執(zhí)言。”的確,這正是梁漱溟的可貴之處——自打1927年他“悟”出了解決中國的“社會問題”的方法之后,便時時刻刻將農(nóng)民大眾的問題放在首位:戰(zhàn)爭爆發(fā)之前,他考慮如何開展鄉(xiāng)村建設(shè),以提高農(nóng)民的覺悟,改善農(nóng)民的生活;戰(zhàn)爭爆發(fā)之后,他考慮如何體恤農(nóng)民,如何發(fā)動農(nóng)民,使之成為“敵人不容易毀滅我們處”。

然而,梁漱溟很快便“退隱”了。他的這段短暫的“參政史”,與其漫長的人生旅途相比,實在是微不足道。——以其收獲而言,他是“空空如也”;以其教訓(xùn)而言,他卻是“滿載而歸”。他并不后悔,他終于明白了“政府”是怎么回事,“提案”又是怎么回事;他也并不遺憾,作為一名參政人員,他盡責(zé)盡職了,也全力以赴了。

梁漱溟先生家庭照(第二排左二為梁漱溟)

“推動兩大黨團(tuán)結(jié)抗敵合作建國”

1941年,梁漱溟寫下一篇名為《我努力的是什么》的文章,對自己四年來所付出的“努力”做了一個總結(jié):“一是國內(nèi)的團(tuán)結(jié);二是民眾的發(fā)動。”至于二者的排序,他又作了一番“說明”——“我第一個念頭原在發(fā)動民眾,因為意想中全國一致對外不成問題。后來曉得事情不這樣簡單,還必須先求團(tuán)結(jié)才行。否則彼此猜防之心未泯遽動手發(fā)動民眾,愈發(fā)動即愈沖突,沖突大了,國事便不可為。”——這是實話,也是令梁漱溟最感焦慮的事情:在后方參政時,他的提案屢屢得不到落實,這頗令他認(rèn)識到“黨派問題是一切事情的總障礙”;在前線視察時,戰(zhàn)場上屢屢發(fā)生磨擦,這更讓他感覺到“黨派問題尖銳嚴(yán)重”。

其實早在1938年的1月,梁漱溟前往延安考察時,不便公開的目的亦即在此了——“所謂考察者,不是考察別的,是專為考察共產(chǎn)黨的轉(zhuǎn)變?nèi)绾巍保弧八^交換意見者,不是交換旁的意見,是專為求得國家進(jìn)一步的統(tǒng)一,而向中共負(fù)責(zé)人交換意見”。前后20天的時間,梁漱溟以親身的感受得出了這樣的結(jié)論:第一,“他們的轉(zhuǎn)變不是假的,不是一時策略手段如此,他們不愿再事內(nèi)戰(zhàn)的情緒很真切”;第二,他們的轉(zhuǎn)變卻又不深,“他們?nèi)砸噪A級眼光來看中國社會,以階級斗爭來解決中國問題”。為此,梁漱溟當(dāng)時即向中共領(lǐng)導(dǎo)人提出了應(yīng)該確定國是國策的主張——“假如國是國策定下來,則黨派問題即將得一根本轉(zhuǎn)變。”毛澤東等人均表示了同意。

然而,到了1939年的秋天——亦即梁漱溟從華北與華東戰(zhàn)場視察回來之后,他更加深刻地感受到了兩黨軍隊頻繁磨擦的切膚之痛,也更加深切地體會到了“吾曹不出如蒼生何”的艱巨責(zé)任。于是,他一方面去拜見蔣介石,匯報自己的想法;另一方面去會見中共代表,交換彼此的意見;再一方面則約見國共之外的“第三者”人士——“第三者于此,無所逃責(zé),而零零散散,誰亦盡不上力量。故第三者聯(lián)合起來,共同努力,為當(dāng)前第一事。”

借助“第三者”的力量進(jìn)行調(diào)解,這是梁漱溟最初想到的辦法;將“第三者”的力量聯(lián)合起來,形成一個堅固的陣營,這是梁漱溟后來形成的認(rèn)識。數(shù)十年之后——亦即1980年,已是87歲高齡的梁漱溟在向美國學(xué)者艾愷回憶起這段歷史時,再次坦言道:“我很怕引起內(nèi)戰(zhàn),引起內(nèi)戰(zhàn)就妨礙了抗日。抗日期間不可以有內(nèi)戰(zhàn)啊,所以我就先搞‘統(tǒng)一建國同志會’,后來搞‘民主同盟’。旁人誤以為我是想搞一個自己的黨派,其實不對。我不認(rèn)為中國在兩大黨之外,還要一個第三黨派,我沒有這個意思。民主同盟不是第三個黨派,是什么呢?是想推動兩大黨團(tuán)結(jié)抗敵,合作建國。”

于是乎,當(dāng)農(nóng)村問題的提案擱淺之后,梁漱溟便矻矻以求地為這件事情奔走——

1939年的11月下旬,梁漱溟聯(lián)合中國青年黨的左舜生、李璜、曾琦,國家社會黨的羅隆基、胡石青、羅文干,第三黨的章伯鈞、丘哲,救國會的沈鈞儒、鄒韜奮、張申府、章乃器,中華職教社的黃炎培、江恒源、冷遹,以及無黨派民主愛國人士張瀾、光升等人,在重慶正式成立“統(tǒng)一建國同志會”,并通過了《統(tǒng)一建國同志會信約》與《統(tǒng)一建國同志會章程》。

1940年的4月,梁漱溟于國民參政會第一屆第五次會議上提交了《請厘定黨派關(guān)系,求得進(jìn)一步團(tuán)結(jié),絕對避免內(nèi)戰(zhàn),以維國本案》。他在自述中說:“其實在我早知問題解決非易,并不存何等奢望。我只望在會內(nèi)會外造成強(qiáng)烈不許內(nèi)戰(zhàn)的輿論空氣,俾軍事行動收斂一下,而尋求合理解決途徑。”

1941年的3月1日,國民參政會第二屆第一次會議召開。由于年初發(fā)生了震驚中外的皖南事變,國共兩黨的沖突達(dá)到頂峰。中共參政員毛澤東等人向秘書處提交了解決皖南事變的12條意見,國民黨方面則拒絕接受。為此,梁漱溟積極地奔走于兩黨之間,并代表“第三者”方面起草了4條意見;其核心主張是,立即成立一個有各方面代表參加的特種委員會,檢查并監(jiān)督對抗戰(zhàn)建國綱領(lǐng)的執(zhí)行情況,但最終卻未能實現(xiàn)。

1941年的3月19日,經(jīng)過數(shù)月的醞釀與準(zhǔn)備,“中國民主政團(tuán)同盟”于重慶秘密成立。會議討論通過了它的《政綱》和《章程》,成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。梁漱溟當(dāng)選為中央常委,黃炎培為常委會主席。——談到它的“發(fā)起”,梁漱溟是這樣講述的:“同盟之發(fā)起,在民國29年12月24日。是晨重慶報紙揭出國民參政會第二屆人選名單,既于名額一再擴(kuò)充,而上屆在選之黨外人士或敢言人士則屏除不少,殊失人望。余與黃炎培、左舜生兩公不期而相會于重慶新村4號張君勱家。彼此感慨同深,遂發(fā)同盟之議。”后來,梁漱溟又撰文詳細(xì)地敘述了那天早晨他于讀報時的復(fù)雜心情:“……這樣引起我對國民黨一種非常大的悲觀。因參政會本來形同虛設(shè),若多羅致幾個黨外人物,在國民政府至少亦可裝點門面。偏偏連這一點作用都不留,而給大量黨內(nèi)閑人擠進(jìn)來吃閑飯,國民黨的沒出息可算到家了。”……“中國民主政團(tuán)同盟”就是在這樣的背景下成立的。最初,它包括了“三黨三派”:中國青年黨、國家社會黨、第三黨、中華職業(yè)教育派、鄉(xiāng)村建設(shè)派和“無黨派”人士;1942年,救國會正式加入。

1941年的5月20日,梁漱溟只身前往香港,奉命創(chuàng)辦中國民主政團(tuán)同盟的機(jī)關(guān)報《光明報》。9月18日,《光明報》正式出版;10月10日,《光明報》公開發(fā)布了中國民主政團(tuán)同盟成立的消息。為了預(yù)防新聞檢查機(jī)關(guān)的扣檢,其成立的“啟事”以及《中國民主政團(tuán)同盟成立宣言》和《中國民主政團(tuán)同盟對時局主張綱領(lǐng)》,均刊登在了廣告欄內(nèi)。與此同時,這些文件亦被翻譯成英文,通過各國的駐港記者迅速傳至海外。

1942年初,由于太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),香港淪陷,《光明報》被迫停刊,梁漱溟在中共地下黨的幫助之下,經(jīng)澳門、臺山、肇慶、梧州等地返回桂林。周恩來托人帶信,邀請梁漱溟前往蘇北或其他的中共根據(jù)地,并表示愿助一臂之力,幫助他建立起鄉(xiāng)村建設(shè)的據(jù)點或民主同盟的據(jù)點。梁漱溟拒絕了——“我內(nèi)心上覺得我不能靠近那一邊。靠近那一邊,就要失去或削弱我對廣大中國社會說話的力量,對于我要廣泛團(tuán)結(jié)全國各方面來說,是不合適的。”

與此同時,國民黨也前來邀請梁漱溟,參加籌辦憲政實施協(xié)進(jìn)會,他同樣拒絕了——在《答政府見召書》上,他公開表示:“執(zhí)政黨對于黨外之壓制,轉(zhuǎn)迫轉(zhuǎn)緊,浸至無所不用其極。人不入黨,幾不得以自存;言不希旨,絕難宣之于筆口……政府誠有取于民主精神,政府自實踐之,何用許多人來籌備!”

1944年的9月,中國民主政團(tuán)同盟改組為“中國民主同盟”,梁漱溟當(dāng)選為中央常委、國內(nèi)關(guān)系委員會主任。千家駒回憶道:“我是在1944年冬參加民盟的,介紹人即為梁先生。與我同時參加民盟的還有歐陽予倩、莫迺群、陳此生、張錫昌、周匡人、徐寅初諸同志。我們都填寫了入盟志愿書,并簽名蓋章。志愿書寫好后,當(dāng)場焚毀,因為在當(dāng)時國民黨統(tǒng)治下,民盟還是地下組織,我覺得這個辦法很好,既履行了正式入盟手續(xù),又不露痕跡。我不知道這一辦法是不是梁先生想出來的。”

1946年的1月,梁漱溟出席政治協(xié)商會議,并代表民盟起草《中國民主同盟關(guān)于軍事問題的提案》;3月,再訪延安,與毛澤東、朱德、任弼時等中共領(lǐng)導(dǎo)人會談;5月,接任民盟中央秘書長,參與國共和談;7月,赴昆明調(diào)查李公樸、聞一多被殺案,公開要求取締特務(wù)機(jī)關(guān)——“這種機(jī)關(guān)不取消,民主同盟不參加政府……我要連喊一百聲‘取消特務(wù)’。我倒要看看國民黨特務(wù)能不能把要求民主的人都?xì)⒐狻N以谶@里等待著他!” 11月,梁漱溟辭去民盟秘書長的職務(wù)。

……

晚年的梁漱溟

那是1980年盛夏的一天,87歲的梁漱溟在回顧自己的一生后慨然說道,他沒有遺憾了,因為“想做的事情都做了”,“也還都算是順利”;這其中便包括“奔走于兩大黨之間”,“發(fā)起民主同盟”。——的確,這正是梁漱溟的欣慰之處、自豪之處。為了爭取團(tuán)結(jié)抗日,為了反對獨(dú)裁統(tǒng)治,他挺身而出,擔(dān)負(fù)起這一艱巨的使命;他殫精竭慮,哪怕是舉鼎絕臏也在所不惜。

我的生命就寄于責(zé)任一念。處處皆有責(zé)任,而我總是把最大的問題擺在心上……久而久之,我所關(guān)心的,旁人往往不如我關(guān)心;我所能做的,旁人往往不如我能做;好像責(zé)任集中于我一身。既有“四顧無人”之慨,不免有“舍我其誰”之感。

還是如此的自信與自負(fù)——這就是梁漱溟!“本性難移”的梁漱溟!狷介傲岸的梁漱溟!

有人說,他是“中國最后的一位大儒”;有人說,他是“新時代的士”。梁漱溟則說:“吾曹不出如蒼生何?”他更說:“區(qū)區(qū)日寇,不足以擾我也!”

是的,面對著慘烈而殘暴的侵略戰(zhàn)爭,面對著“舍我其誰”的歷史重任,又有誰能夠“擾”他呢?又有誰能夠“擾”得了他呢?——在華北考察時,他經(jīng)歷了敵人的多次掃蕩,卻神色自若,從容不迫;在香港辦報時,他經(jīng)歷了生死的兇險逃亡,卻履險如夷,若無其事;在桂林講學(xué)時,他經(jīng)歷了敵機(jī)的瘋狂轟炸,卻泰然不動,談笑如常……

他這樣對自己的兒子解釋道——

我心中何以能這樣坦定呢?當(dāng)然這其間亦有一種天分的,而主要還由于我有一種自喻和自信。

……今后的中國大局以至建國工作,正需要我;我不能死。我若死,天地將為之變色,歷史將為之改轍,那是不可想象的,乃不會有的事!

好大的口氣啊!——但只有梁漱溟配這樣說,也只有梁漱溟敢這樣說。因為抗日戰(zhàn)爭需要他,建國大業(yè)需要他;他是真正地獻(xiàn)策了,他是真正地出力了。他的自信,代表的正是中華民族的精神之內(nèi)涵;他的自負(fù),蘊(yùn)含的正是抗戰(zhàn)勝利的力量之源泉!